Meteorbeobachtung mit Radioastronomie an der Archenhold-Sternwarte

Jedes Jahr um den 12./13. August kreuzt die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne die Spur des Kometen Swift-Tuttle. Dabei dringen winzige Staubteilchen, die sich entlang dieser Bahn verteilen, mit hoher Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre ein. Dort verglühen sie und erzeugen leuchtende Spuren am Himmel – in dieser Zeit erscheinen besonders viele Sternschnuppen. Dieser Meteorstrom ist als Perseiden bekannt. In diesem Jahr lud die Stiftung Planetarium Berlin zur Sternschnuppen-Nacht an die Archenhold-Sternwarte ein. Hunderte Besucher kamen, um den Abend auf dem Sternwartengelände zu genießen, mehr über die Arbeit der Sternwarte zu erfahren und in der Nacht Sternschnuppen zu beobachten. Wir hatten eine Yagi-Antenne aufgebaut und die Signale direkt mit einem Beamer projiziert. So konnten die Gäste live mitverfolgen, wie die Meteore als Radioechos im Wasserfalldiagramm sichtbar wurden.

Wie funktioniert Meteorbeobachtung mit Radioastronomie?

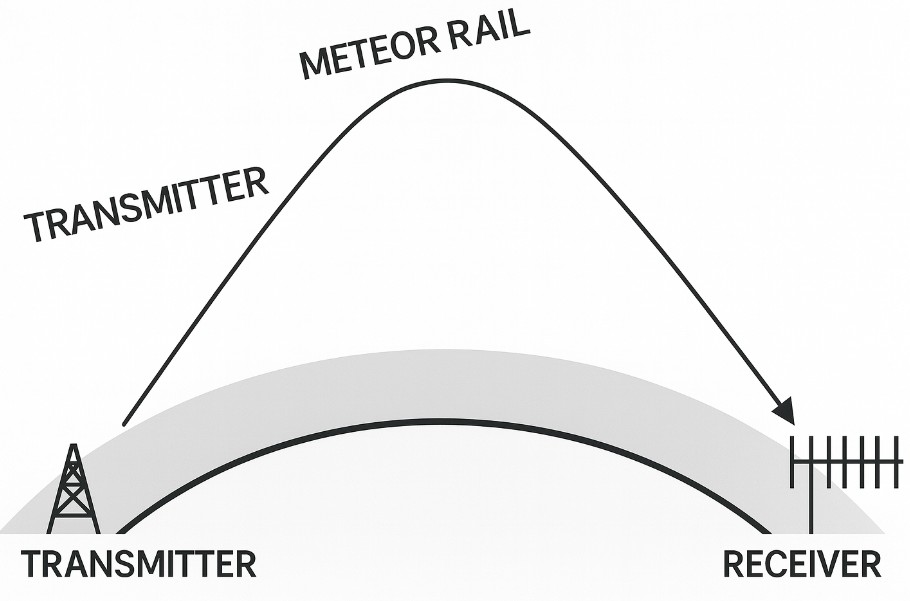

Dieses besondere Ereignis nehmen wir zum Anlass, das Prinzip der Meteorbeobachtung mit Radioastronomie und unsere Anlage genauer vorzustellen. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre hinterlassen Meteore in etwa 80 bis 120 Kilometern Höhe stark ionisierte Spuren. Diese wirken wie Spiegel für Radiowellen. Radiowellen im UKW-Bereich werden im Unterschied zum Kurz- und Mittelwellenbereich nicht an der Ionosphäre reflektiert. Deshalb sind nur Sender zu empfangen, die sich innerhalb der Sichtweite des Horizonts, oder kurz dahinter befinden. Befindet sich ein Sender weit hinter dem Horizont entfernt, können seine Signale von uns aus nicht direkt empfangen werden. Treffen jedoch seine Radiowellen auf eine Meteorspur im Himmel, werden sie kurzzeitig reflektiert und als deutliches Signal am Empfänger auch hunderte Kilometer entfernt registriert. Für die Beobachtung wird ein Empfänger auf die Frequenz eines konstant sendenden Radiosenders eingestellt. Wir verwenden einen Militärsender (GRAVES bei 143,05 MHz) in der Nähe von Dijon in Frankreich. Er sendet ein kontinuierliches CW-Signal (Ein einfaches Ton-Signal, wie beim Morsen, aber ohne Unterbrechnung) in den Himmel und dient eigentlich militärischen Zwecken. Hiermit sollen Satelliten in niedriger Umlaufbahn detektiert und nachverfolgt werden. Aber nicht nur Flugobjekte reflektieren die Signale dieses Radars, sondern auch Meteorspuren. Unter normalen Umständen ist das GRAVES-Signal in Berlin nicht zu hören. Kommt es jedoch zu einer Reflexion an einer Meteorspur, steigt der Empfangspegel schlagartig an. Für einen Moment (in einigen Fällen bis zu einigen Sekunden) ist dann auch der Ton des Radars zu hören. Diese Ereignisse erscheinen im Wasserfalldiagramm als helle Linien oder Flecken – die Funksignatur einer Sternschnuppe.

Das Setup

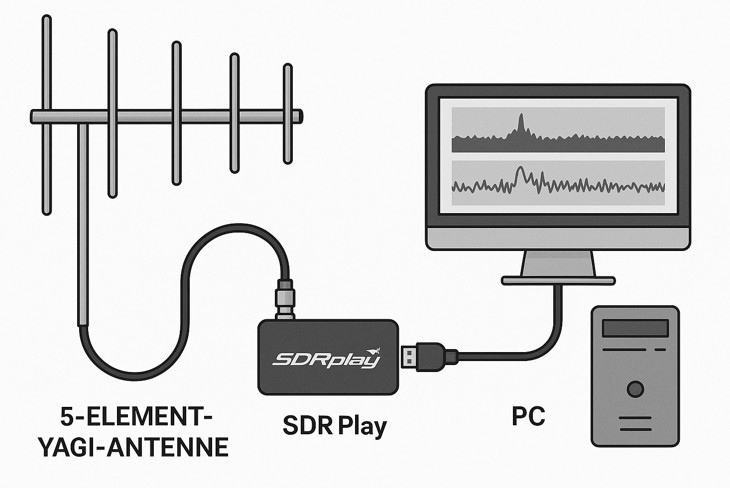

Für die Radio-Meteorbeobachtung an der Archenhold-Sternwarte kommt eine Richtantenne fürs 2-Meter-Band zum Einsatz, konkret eine Diamond A-144S5R Yagi-Antenne mit fünf Elementen. Die Antenne ist über ein 50-Ohm-Koaxialkabel mit dem Empfänger verbunden. Als Empfänger dient ein Software Defined Radio (SDR) vom Typ SDR-Play RSP1B, das die empfangenen Signale digitalisiert und an den Computer überträgt. Andere SDR-Typen würden aber genauso funktionieren. Zur Visualisierung wurde die SDR-Software HDSDR genutzt, die ein Wasserfalldiagramm darstellt und damit die typischen Signaturen der Meteorreflexionen sichtbar macht.

Unterschiedliche Signaturen im Wasserfalldiagramm

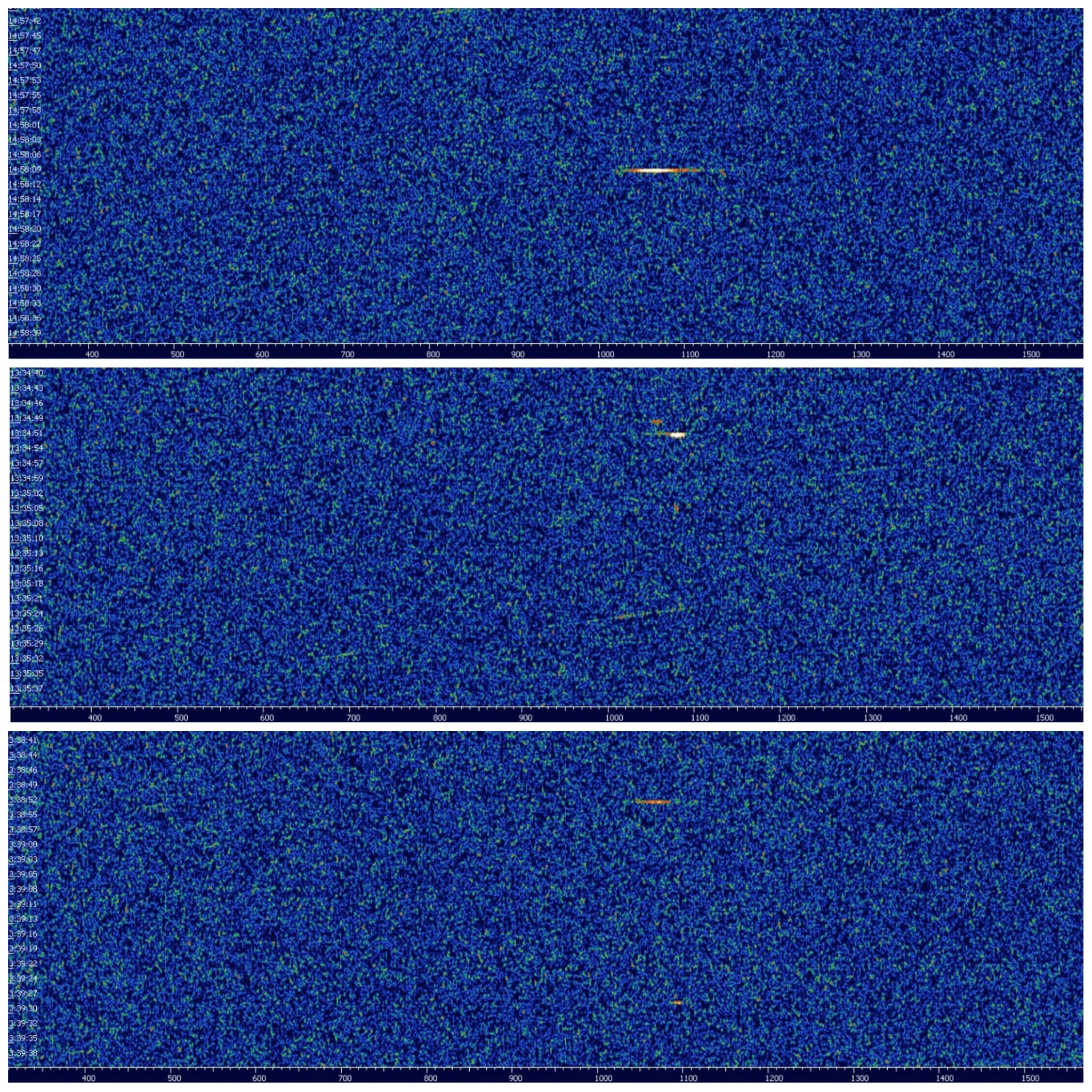

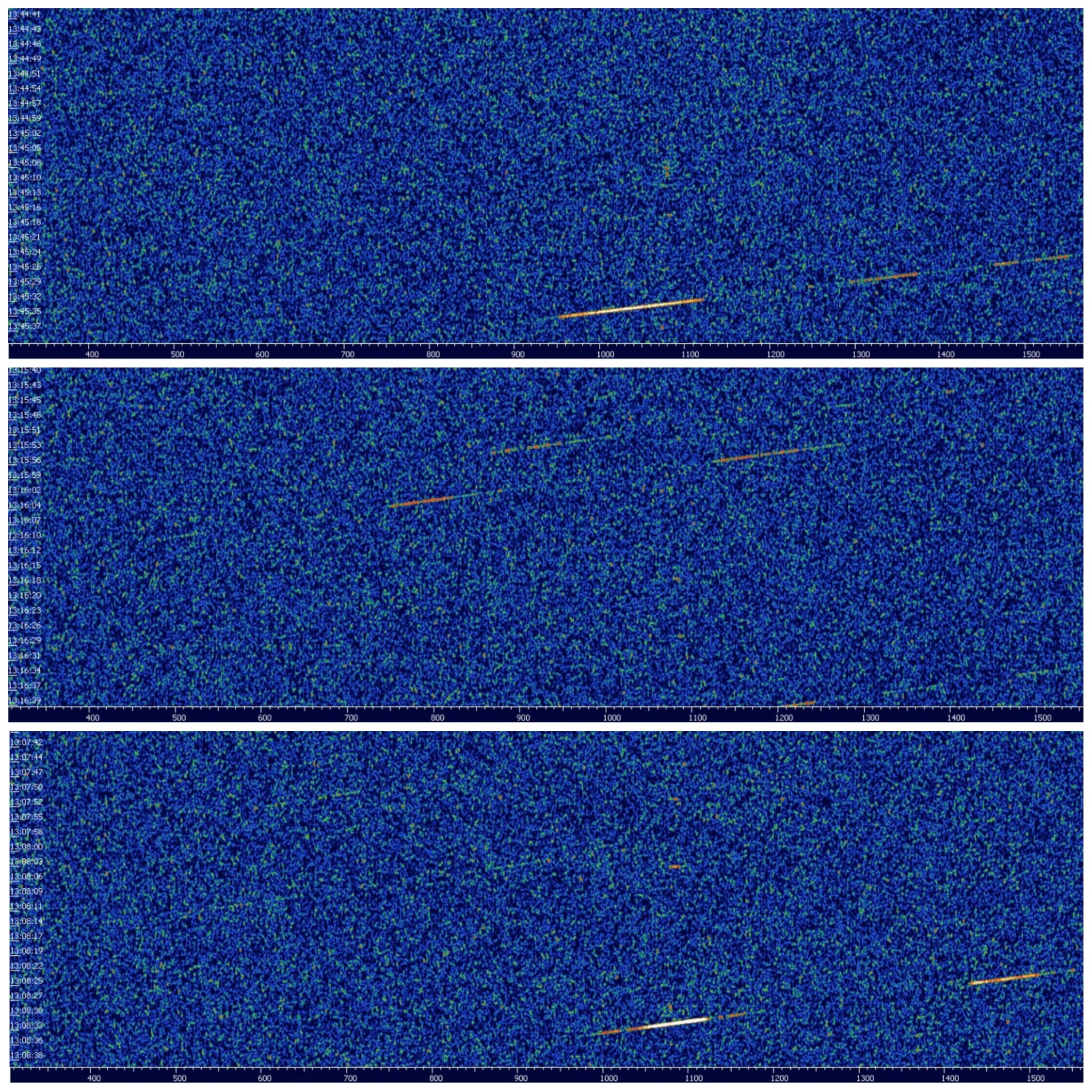

Beim Blick auf ein Wasserfalldiagramm lassen sich verschiedene Signaturen erkennen, die auf unterschiedliche Objekte und Bewegungsmuster hinweisen. Diese Muster entstehen durch den Doppler-Effekt: Signale oberhalb der Sendefrequenz von 143,05 MHz kommen auf uns zu, Signale darunter entfernen sich von uns. Kleinere und mittlere Meteore (sogenannte Underdense-Meteore) erscheinen als horizontale Linien oberhalb von 143.05 MHz. Sie treten mit sehr hoher Geschwindigkeit in die Atmosphäre ein und bewegen sich dabei rasch auf uns zu. Die Änderung der Relativgeschwindigkeit – also der Geschwindigkeitsvektoren – ist groß, was zu diesem horizontalen Muster führt. Die meisten Meteore bilden solche horizontalen Underdense-Trails und sind sehr hell.

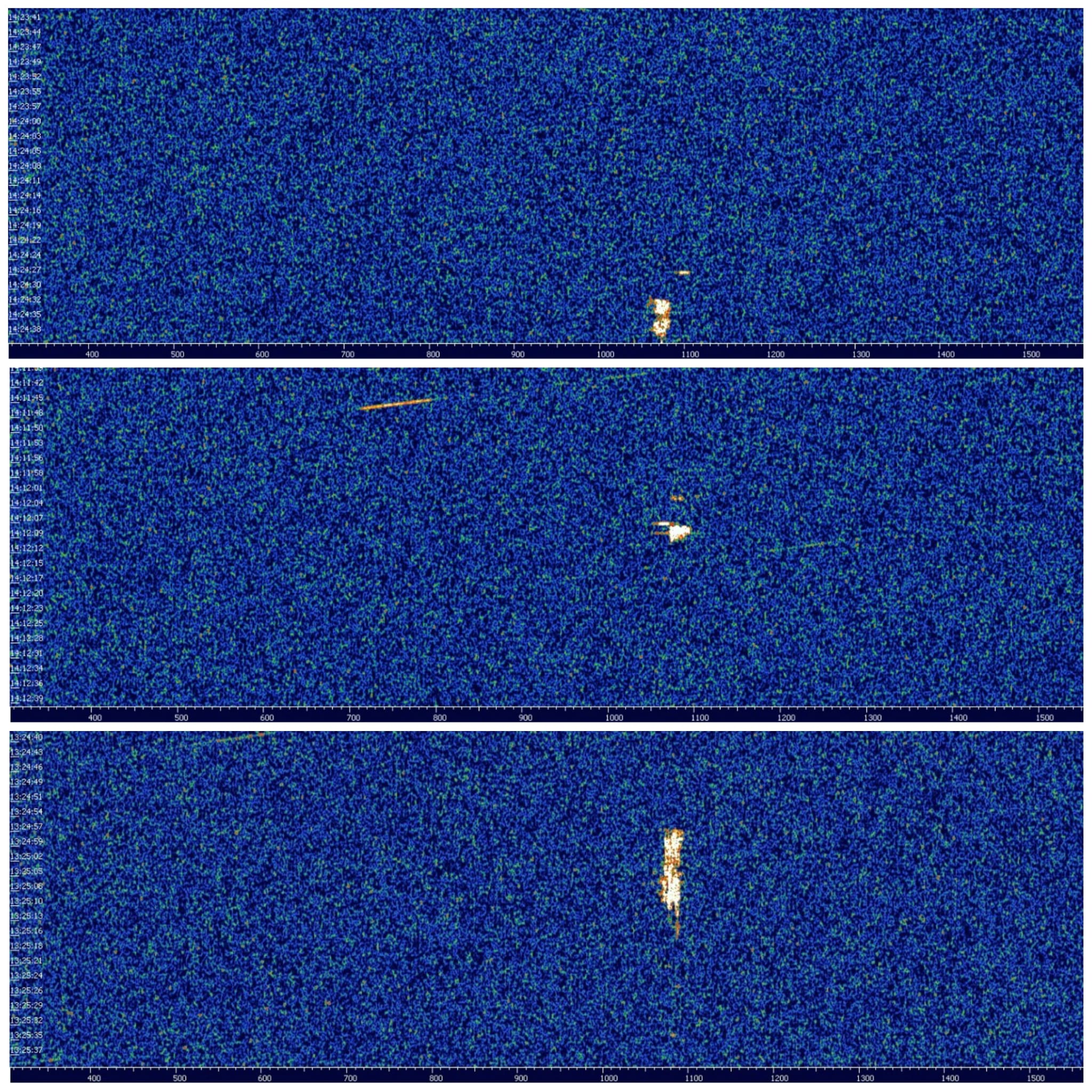

Größere Meteore (sogenannte Overdense-Meteore) können tiefer in dichtere Schichten der Atmosphäre eindringen, werden abgebremst und entzünden sich. Aufgrund der höheren Elektronendichte im Plasma der Ionisationsspur wird die ganze Radiowelle reflektiert. Dies zeigt sich im Diagramm häufig als helles, vertikales Cluster. Die meisten sichtbaren Meteore (“Sternschnuppen”) sind Overdense-Meteore.

Flugzeuge hingegen bewegen sich relativ langsam. Ihre Relativgeschwindigkeit ändert sich nur wenig, wodurch vertikale Linien entstehen. Bei der Beobachtung des GRAVES-Senders aus Berlin sind Flugzeugsignaturen jedoch nicht oder sehr selten zu sehen, da sich der Sender zu weit entfernt befindet und die Flugzeuge zu niedrig fliegen. Satelliten liegen mit ihrer Geschwindigkeitsänderung zwischen Meteor und Flugzeug. Ihre Flughöhe ist sehr viel größer, weswegen sie von Berlin aus gesehen werden können. Ihre Spuren erscheinen schräg – in unserem Fall von rechts oben nach links unten. Zunächst (oberhalb 143,05 MHz auf der rechten Seite) bewegen sie sich auf uns zu, dann (unterhalb 143,05 MHz auf der linken Seite) von uns weg.

Vorteile und Grenzen der Meteor-Radioastronomie

Einer der größten Pluspunkte der Meteorbeobachtung mit Radioastronomie ist die Wetterunabhängigkeit: Wolken, Nebel oder Dunst beeinträchtigen die Messung nicht. Zudem ist Radioastronomie rund um die Uhr einsetzbar – selbst bei Tageslicht können Meteore zuverlässig registriert werden. Insbesondere Tageslicht-Meteorströme lassen sich auf diese Weise erfassen. Die Methode ist hoch empfindlich und ermöglicht durch das große Blickfeld, das sich aus der vergleichsweise breiten Antennenkeule ergibt, die Aufzeichnung einer sehr großen Zahl an Meteoren. Darüber hinaus lassen sich Radiobeobachtungen problemlos automatisieren: Mit geeigneter Software können Ereignisse kontinuierlich erfasst, gespeichert und später statistisch ausgewertet werden. Auch die Radio-Meteorbeobachtung hat ihre Grenzen. Der Radiant des beobachteten Meteorstroms muss über dem Horizont stehen, damit Reflexionen auftreten können. Das Sichtfeld bei der Nutzung des Graves-Senders ist von Berlin aus auf ein Gebiet zwischen Spanien und der Ukrainie begrenzt. Störungen in der Ionosphäre, etwa durch sporadic-E, können in seltenen Fällen die Beobachtung erschweren. Da nur ein zufälliger Punkt entlang der Bahn eines Meteors erfasst wird, lässt sich aus den Radiosignalen keine zuverlässige Aussage zur maximalen Helligkeit ableiten. Ebenso ist keine absolute Bestimmung der Meteorrate möglich, da die Empfangscharakteristik einer Richtantenne sehr komplex ist. Es besteht zudem ein Bias zugunsten schneller Meteore, da langsame Teilchen die Luft oft nicht ausreichend ionisieren. Bei einfachen Forward-Scatter-Setups lässt sich außerdem die Position einzelner Meteore nicht genau bestimmen. Hierzu wäre eine Kreuzpeilung nötig.

Trotz dieser, teils auch in der optischen Astronomie vorkommenden Einschränkungen, machen die genannten Vorteile die Meteor-Radioastronomie zu einer unverzichtbaren Ergänzung der optischen Beobachtung.